Russian autofiction

Автор: Анна Бабина

-

In English

Author: Anna Babina

The term autofiction refers to a literary movement that merges real events from an author's life with creative fiction—an augmented reality of sorts. In recent years, autofiction has gained unprecedented popularity, both in world literature and in Russian literature. This article explores some of the most compelling works by Russian-speaking authors that fall within this genre.

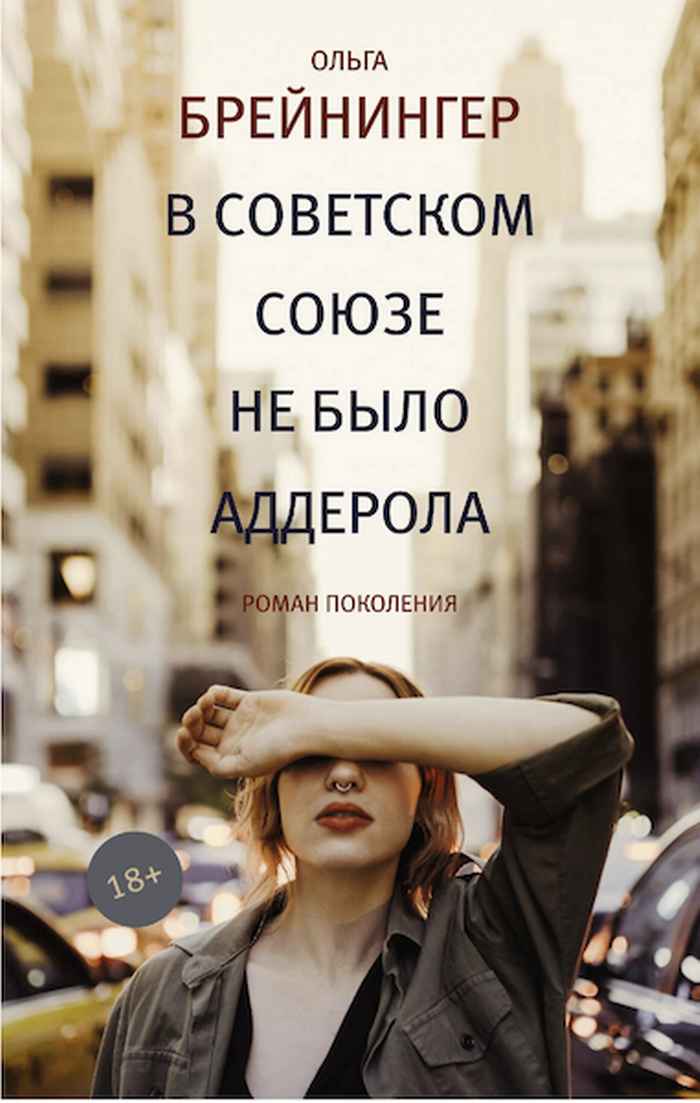

In the Soviet Union, There Was No Adderall (В Советском Союзе не было аддерола, 2018) by Olga Breininger is one of the most striking examples of high-quality autofiction. The protagonist, the author's alter ego, travels to the same cities and pursues the same studies as Olga herself once did. However, beyond the author’s real memories and experiences, the novel introduces a mysterious "experiment of the century" aimed at programming human personality. Despite this fictional element, In the Soviet Union, There Was No Adderall is, above all, a story of the loneliness of a "world citizen," set against the backdrop of the post-Soviet catastrophes that deeply shaped the so-called "thirtysomething generation." It is also a story of the search for a better version of oneself—a pursuit that can sometimes drive one into a corner.

"I reflect reality," says Oksana Vasyakina, a writer deeply engaged in autofiction and a recipient of the Litsei Prize. This statement perfectly encapsulates the essence of autofiction: to reflect reality, but through one's own lens, with inevitable distortions. Vasyakina's Wound (Рана, 2021), the first installment of a major autofictional trilogy, tells the story of a journey across Russia, undertaken with her mother’s urn—a conversation with someone who will never answer again. In this novel, eros and thanatos, love and pain, are inextricably intertwined. The protagonist seems to be performing a ritual to ward off an immense wound—one that, tragically, cannot heal.

Another novel worth mentioning is Chorea (Хорея, 2023) by Marina Kotsyan. At first glance, the premise appears straightforward: the protagonist discovers that she may pass on the gene for Huntington’s disease, the same illness that claimed her father’s life. But this deceptive simplicity masks something deeper. In the novel, the traditional exploration of parent-child relationships—so characteristic of contemporary literature—takes on a new dimension. The presence of a deceased parent, with whom the relationship was fraught, looms like a dark cloud over the protagonist's life, presenting an existential threat. Chorea, Kotsyan’s debut novel, masterfully cultivates an atmosphere of anxiety, shame, and grief—emotions with which the protagonist must learn to coexist. The apparent simplicity of Kotsyan’s prose not only reinforces the realism of the narrative but also deepens the connection between author and reader.

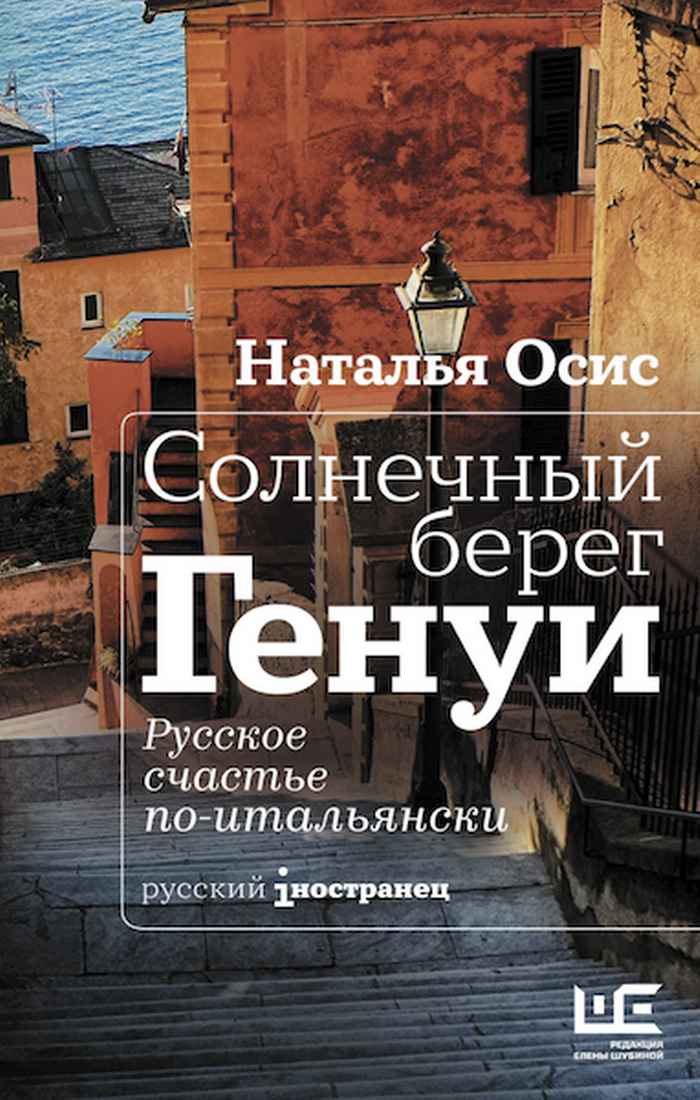

Yet autofiction is not necessarily bleak or preoccupied with trauma. Take, for instance, The Sunny Coast of Genoa (Солнечный берег Генуи, 2021) by Natalia Osis, subtitled Russian Happiness, Italian Style. This novel offers a lighthearted account of the protagonist’s move from Russia to Italy, a book suffused with sunlight. Yes, there is room for melancholy, but it is a gentle melancholy, interwoven with memories of the boundless Don steppe. The novel’s tone is predominantly cheerful, laced with self-irony and an excellent sense of humor.

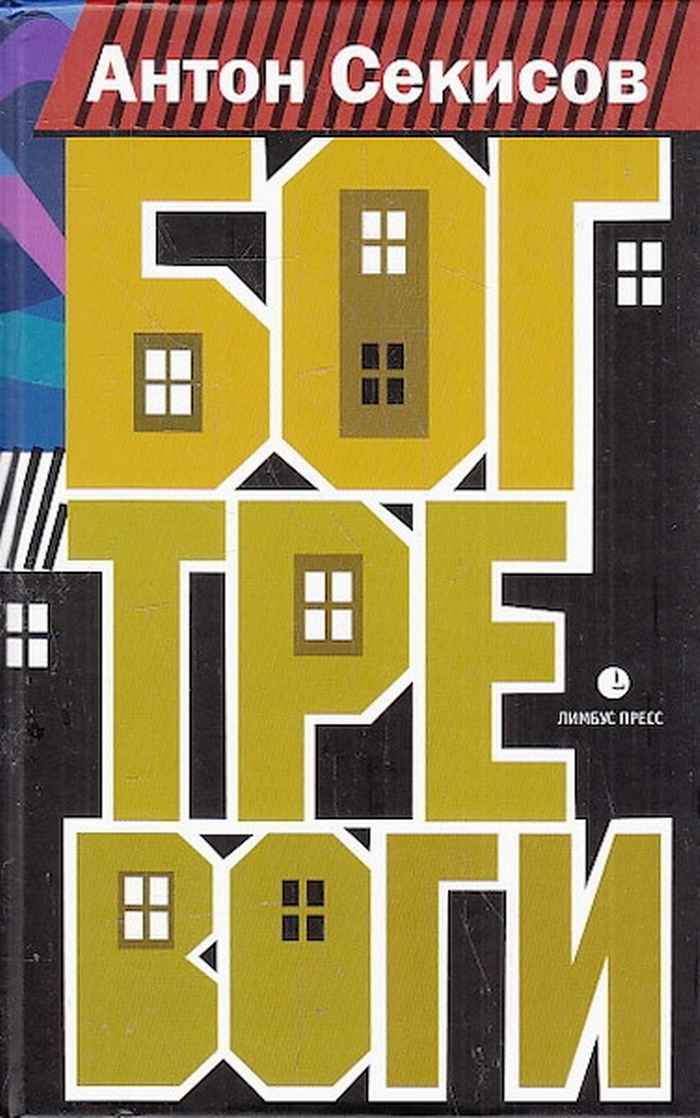

It may seem that autofiction is a genre predominantly pursued by female authors, but that is not the case. In literary circles, Russian-language autofiction is often associated with the name Anton Sekisov and his novel God of Anxiety (Бог тревоги, 2022). Do not expect a sharp female gaze or an introspective exploration of a traumatic childhood here. Instead, Sekisov focuses on the metaphysics of St. Petersburg and the realities of bohemian life, confronting his protagonist—stuck in a meaningless existence and altered states of consciousness—with an unexpected challenge. God of Anxiety is a quintessentially "Petersburg" novel, presenting the city in all its unvarnished truth, stripped of romanticization. Its inhabitants—restless creative souls—come alive under the ironic pen of the author.

With autofiction currently at the peak of its popularity, its readers and writers are, for the most part, in their thirties. This is the generation whose youth coincided with a period of social and economic upheaval in the post-Soviet space. Through the lens of autofiction, authors and their characters stare directly into the face of a transformed world, process traumatic experiences, and—little by little—make peace with themselves.

Autofiction undoubtedly deserves attention, if only because it allows us to find common ground, reminding us how much we all resemble one another in our endearing vulnerability.

Особенности национального автофикшена

Автофикшеном (допускается написание «автофикшн») принято называть направление в литературе, для которого характерны совмещение реальных событий биографии автора и художественного вымысла, своего рода «дополненная реальность». В последние годы автофикшен набрал небывалую популярность как в мировой, так и в российской литературе. В этой статье мы поговорим о лучших произведениях русскоязычных авторов, которые можно отнести к направлению автофикшен.

«В Советском Союзе не было аддерола» (2018) Ольги Брейнингер — один из самых ярких примеров качественного автофикционального романа. Главная героиня, альтер-эго автора, путешествует по тем же городам, получает образование в тех же учебных заведениях, что и сама Ольга когда-то, но помимо реальных воспоминаний и переживаний автора в романе есть загадочный «эксперимент века» по программированию личности. Несмотря на это фантастическое допущение, «В Советском Союзе не было аддерола» во многом история об одиночестве «человека мира», об эпохе катастроф на постсоветском пространстве, которая серьёзно затронула «поколение тридцатилетних», о погоне за лучшей версией себя, которая способна загнать человека в угол.

«Я отражаю реальность», — говорит о себе писательница, активно работающая в направлении автофикшена, — Оксана Васякина, лауреатка премии «Лицей». Именно так можно охарактеризовать основную задачу автофикшена – отразить реальность, но через собственное зеркало, с некоторыми искажениями. «Рана» (2021) Васякиной — первая часть большой автофикциональной трилогии, история поездки героини по России с урной с прахом матери, история разговора с той, которая уже никогда не ответит. В романе тесно сплелись эрос и танатос, любовь и боль. Героиня словно заговаривает огромную рану, которая, к сожалению, неизлечима.

Ещё один роман, о котором стоит упомянуть, это «Хорея» (2023) Марины Кочан. В пересказе история выглядит несложной: главная героиня узнаёт о том, что может передать ещё нерождённому ребёнку ген заболевания, от которого умер её отец — хореи Гентингтона, но эта простота обманчива. В романе традиционная для прозы тридцатилетних рефлексия детско-родительских отношений получает новый виток: фигура ушедшего родителя, отношения с которым не сложились, «нависает» над жизнью героини и несёт ей вполне реальную угрозу. «Хорея» — это дебютный роман, в котором автору мастерски удалось создать атмосферу тревоги, стыда и грусти, с которыми героиня успешно справляется. Кажущаяся простота характерна и для языкового инструментария Марины Кочан, но, вовлекаясь в текст, понимаешь, что эта простота призвана подчеркнуть реальность происходящего не только для героев, но и для автора.

Но не стоит считать, что автофикциональная проза по определению мрачна и зациклена на травме. Например, роман «Солнечный берег Генуи» (2021) Натальи Осис, имеющий подзаголовок «Русское счастье по-итальянски», повествует о переезде героини из России в Италию и будто бы пронизан солнцем. Да, в нём тоже есть место печали, но светлой — в воспоминаниях о привольных донских степях. Основная тональность романа мажорная, он полон нежной самоиронии и отличного юмора.

Может сложиться впечатление, что автофикшеном увлечены исключительно писательницы, но это не так. В литературных кругах русскоязычный автофикшен прочно связан с именем Антона Секисова и его романом «Бог тревоги» (2022). От этого текста не стоит ждать пронзительности женской оптики и глубокого погружения в травматичное детство. Секисов работает с петербургской метафизикой и реалиями богемной тусовки, а потом неожиданно сталкивает героя, намертво застрявшего в бессмысленном существовании и состоянии изменённого сознания, с неожиданным вызовом. «Бог тревоги» - это очень петербургский роман. Город предстаёт перед читателем настоящим, без лака и позолоты, а его обитатели, творческие личности, оживают в лучах авторской иронии.

Поскольку автофикшен находится на пике популярности именно сейчас, большинство читателей и авторов — те самые «тридцатилетние», на чьё детство пришёлся период социального и экономического кризиса на постсоветском пространстве. Сквозь призму автофикшена авторы и их герои смело смотрят на изменившийся мир, прорабатывают травмирующий опыт и понемногу примиряются сами с собой.

Автофикшен стоит читать хотя бы просто потому, что он позволяет найти «общие точки» и увидеть, как мы все похожи в своей трогательной беззащитности.